www.zwar-oma.de

Nächste Termine für Symposion

Nächster Symposion Abend, am Dienstag, 30.04.2024, um 18:00 h, "Bayrisches Wirtshaus ~ Anmeldung bei Klaus K & K erforderlich.

Thema: Gespräche bei Wasser, Bier und Wein - Thema offen

_________________________________________________________________________________________________________

- Hier die weiteren Termine

09.05.2024 Kunst im Tunnel, Düsseldorf, ca. 16:20 h, angemeldet bisher 9 Personen

21.05.2024 Symposion Bayrisches Wirtshaus, 18:00 h

31.05.2024 Maestras Arp Museum, Restaurant Interieur 253, Rolandseck, ca. 12:00 h-20:00 h, angemeldet bisher 10 Personen

11.06.2024 Symposion Bayrisches Wirtshaus, 18:00 h

22.06.2024 Xanten, Colonia Ulpia Trajana CUT, LVR Römerpark Römer Museum, ggf. Führung für Senioren,

auch gehbehindert, ganztags, angemeldet bisher 6 Personen

02.07.2024 Symposion Bayrisches Wirtshaus, 18:00 h

10.07.2024 K2, af Klingt Kandinsky und Japan, angemeldet bisher 7 Personen

20.07.2024 1863 • PARIS • 1874 Revolution in der Kunst, Impresionisten, Wallraf Richartz Museum, Köln

23.07.2024 Symposion Bayrisches Wirtshaus, 18:00 h

- Gesucht werden:

Macherinnen und Macher, die Themen bearbeiten, präsentieren und Ausflüge organisieren.

Meldet Euch bitte, zeigt Initiative, damit unser Beisammensein immer gut aufgepeppt ist.

Alles was nicht Natur ist, ist Kultur oder Kunst.

Mit schönen Grüßen

Klaus S., Kunst & Kultur

- Ideen und Vorschläge

24.05-26.05.2021 Dürpelfest

Donnerstag im Mai (23.05.24 ??) Bandweber Wuppertal. Bitte bei Interesse bei Sigi melden

04.06.2024, 12:00 h Stolpersteinverlegung, Düsseldorfer Str., Leven-Zentrum, Eintritt frei

01.06.2024, Köbes Underground, Leverkusen. Bitte bei Interesse bei Sigi melden

14.06.2024 Walder Theatertage

Noch keine Terminvorschläge für von der Heydt, Tony Cragg

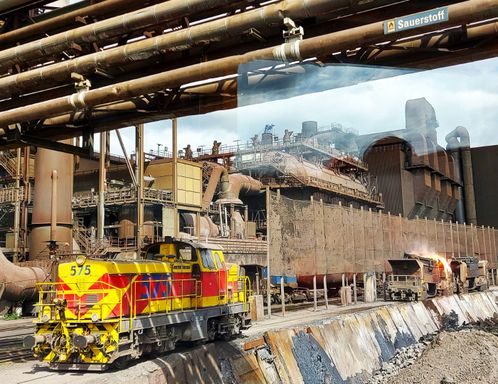

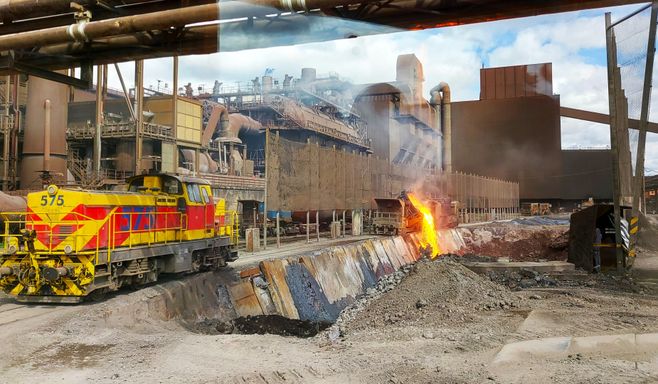

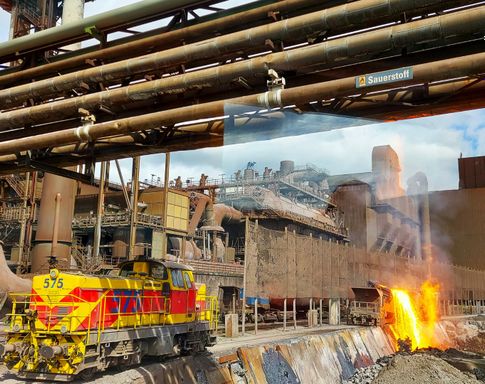

Bericht Werksbesichtigung ThyssenKruppSteel am 09.04.2024 in Duisburg

Eine große Gruppe ZWARlerinnen und ZWARler aus allen Stadtteilen Solingens, sowie aus Wiescheid, trafen sich am 09.04.2024 am Tor 1 des Stahlwerks ThyssenKruppSteel in Duisburg Bruckhausen. Alle hatten sich in Fahrgemeinschaften organisiert und sämtliche Sicherheitshinweise von TKS zur Werksführung beachtet.

Die ehemalige August Thyssen Hütte von 1889 ist heute das Stammwerk von ThyssenKruppSteel. Es ist mit 10 qkm und ca. 13.000 Mitarbeitern sowie bis zu 12 Millionen Jahrestonnen der größte Stahlerzeuger Europas und eines der größten integrierten Hütten- und Stahlwerke weltweit.

Im Besucherzentrum gab es einen Rundumblick über Dimensionen und Zusammenhänge vom Eisenerz bis zu der zigtausend fachen Verwendung der mehr als 3500 Sorten Stahl. Im Inneren des Schauraums wurden die Schritte der Verhüttung von Eisenerz und Kohle zu Stahl und zu Brammen (Stahlblöcke von bis ca. 1,6 Meter Breite und anfänglich 10 Meter Länge), warmgewalzt bis zu 60 Meter Länge Warmbreitband und dann bis zu hunderten Metern in Coils (also Rollen) von 1,2 – 12,5 mm Dicke gezeigt.

Statt Koks, Sintererz, Möller (d.h. Gemisch aus Erz, Koks und z.B. Kalk) und Stückerz wird ab 2027 in einer Direktreduktion Erzpellets und Stückerz mit Gas, später Wasserstoff, verhüttet. Auf Kohle wird damit vollständig verzichtet, so dass der CO² Anteil sich im Endstadium bei Wasserstoffeinsatz um 95 % reduziert. Dabei entsteht Eisenschwamm, ein teigiges schwammartiges Produkt statt flüssigem Roheisen. Eisenschwamm ist kein neues Produkt, sondern war bereits vor über 3500 Jahren bei den Hethitern bekannt. Mit einem Einschmelzer wird aus dem Eisenschwamm dann flüssiges Roheisen zur Weiterverarbeitung.

Nachdem wir in 2 Gruppen aufgeteilt, Helm und Schutzweste sowie Ohrstecker mit Audiogerät in Empfang genommen hatten, bestiegen wir die beiden bereit gestellten Busse. Auf 70 km Straße wurden wir hin und her gefahren.

Zunächst versammelten wir uns zu einem Gruppenfoto im nachgebauten Boden eines Hochofens, nicht weit vom im Betrieb befindlichen Hochofen 8, dem größten des Werks.

Der 2007 in Betrieb gegangene Hochofen ist 70 Meter hoch und erzeugt täglich bis zu 5.600 Tonnen Roheisen. Der Ersatz, die Direktreduktionsanlage in Walsum wird 140 Meter hoch sein und wird ebenfalls von oben befüllt.

Wir sahen riesige Rohrleitungen für Abgase, die für alle mögliche weiteren chemischen und sonstigen Produkte verwendet werden, Schlacke, die so um die 1500 Grad warm in eine Grube zum Abkühlen geschüttet und weiter zu Zement, im Straßenbau und anderem verarbeitet wird.

Wir erfuhren, dass man zwar riesige Mengen Wasser braucht, dieses aber zu 95 % wieder aufbereitet wird. Auch gibt es 2 Kraftwerke, wobei aktuell rd. 25 % des Stroms verkauft werden und Tausende von Wohnungen mit Abwärme beheizt werden. Das flüssige Roheisen selbst geht vom Hochofen mit Torpedo-Wagen zum Stahlwerk.

Bevor wir uns das als eines der Highlights ansahen, fuhren wir zum Hafen. In einem Hafenbecken wurde der Vorrat für eine Woche Kohle aus Australien gebunkert, der in der Kokerei verkokt wird. Da konnten wir erleben, wie der Koks durch Abkühlung gebrauchsfertig wurde, es entstand eine riesige Dampfwolke. Die Führerin meinte dazu, im Winter gäbe es dann manchmal Schnee. Im anderen Hafenbecken wurden täglich die benötigten 60.000 Tonnen Eisenerz angelandet und in 5 jeweils 300 Meter langen Bergen mit Eisenerz der verschiedenen Sorten, vor allem aus Brasilien, gebunkert und dann nebenan gesintert.

Die Stranggießanlage für Bleche und Brammen bzw. die Gießwalzanlage, wo aus dem flüssigen Stahl Brammen ausgewalzt wurden, haben wir nicht sehen können. Im Warmbandwerk fanden wir dann die bereits fertigen in Hubbalkenöfen nochmals nachgewärmten Brammen vor, die über mehrere Walzwerke zu Warmband in Coils gewalzt werden. Zunächst mussten die Brammen durch jede Menge Wasser vom Zunder befreit werden. Das sind kältere Abplatzungen, die nicht eingewalzt werden dürfen. Es war ein eindrucksvolles Schauspiel, wie die rotglühenden Brammen lärmend durch die Walzen geführt, immer länger wurden.

Unsere Führerin hatte sich das spektakulärste Werk, das Oxygen Stahlwerk zum Schluss aufbewahrt. Da fuhren 350 Tonnen schwere Eimerchen mit Schlacke am Kran, so um die 10-15 Meter, an uns vorbei. In 30-40 Meter Entfernung standen die beiden Konverter für jeweils rd. 375 Tonnen. Bei leichten Temperaturen von nur noch ca. 1200 Grad wurde unter knallendem Geräuschen 25-30 % Schrott reingeschüttet, gefolgt von flüssigem Roheisen und mit einer Prise Zusatzstoffe gefüllt. All das erfolgte mit Kränen, die manuell gefahren wurden, wobei Sensoren verhinderten, dass dabei über die Ziele hinausgeschossen wurde. Nach der Befüllung wurde der Konverter dann hin und her gedreht um sich das umrühren zu sparen und danach die Suppe dann in ca. 20 Minuten mit hochreinem Sauerstoff mittels Rohren aufzublasen.

In der Reaktion entstehen Temperaturen von bis zu 3000 Grad C, die nahezu alle unerwünschten Elemente wie Schwefel, Phosphor, Silizium usw. verbrennen und Kohlenstoff reduziert. Zum Schluss wird der auf immer noch rd. 1600 Grad abgekühlte flüssige Rohstahl dann weiter mit anderen Metallen wie z.B. Chrom, Mangan, Vanadium usw. legiert, um eine der rd. 2000 Stahlsorten zu erhalten, die dort produziert werden.

Nach gut 2 ½ Stunden waren wir, etwas ermattet, aber voll der Eindrücke, mit all unserem Sicherheitsequipment, das sich um Schutzbrille, Ohrstöpsel und Handschuhe erweitert hatte, wieder im Besucherzentrum.

Ein ganz besonderer Besuch im größten europäischen Hütten- und Stahlwerk, die gigantischen Ausmaße, die Ingenieurleistungen, die Technik, die Suche nach den mindestens um die 3000 Mitarbeitern pro Schicht, der Verkehr, das Gewusel überall, die fast menschenleeren Produktionshallen, all das wird sicher noch lange in unserer Erinnerung bleiben.

Vereinzelte Unentwegte schafften es dann noch, den Tag im Bayrischen Wirtshaus in Ohligs abzuschließen.

Text: Klaus Schaberg – Fotos unbekannt – weil – man durfte leider nicht fotografieren.

Nachtrag zur Pressemitteilung am Tag danach:

Wie die Führerin bereits mitteilte, werden seit 2-3 Jahren aktuell um 9-9,5 Mio Tonnen Stahl erzeugt, statt der möglichen 12-13 Mio Tonnen. Daher ist die gestrige Ankündgiung der Reduzierung um ca. 20-25 % nichts richtig neues, sondern seit Jahrzehnten eher die

Normalität. Es entspricht der konjunkturellen Wellenbewegung, die für Europa, USA, Japan usw. tendenziell abwärts geht, insbesondere was industrielle Produktion und Stahlerzeugung angeht.

Bilder von den ZWARlern: Klaus K&K, Wolfgang und Klaus Admin zum Vergrößern, Bilder bitte anklicken

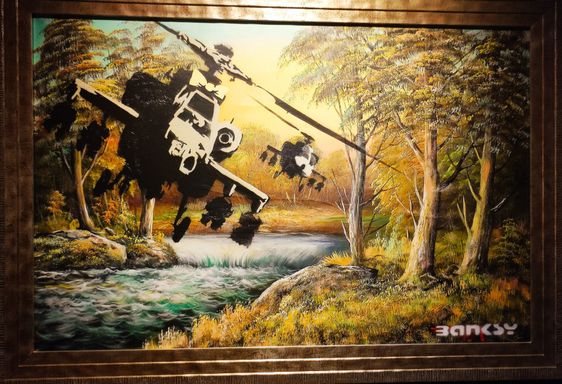

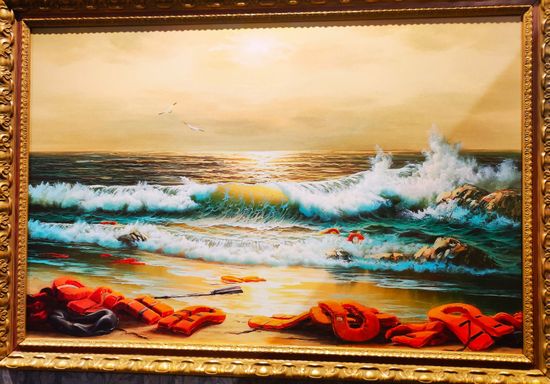

Bericht von Bansky-Melaten-Altstadt am 08.03.2024

Banksy - Melaten - Altstadt Köln

9 Piepels versammelten sich freitags am Hauptbahnhof zur Fahrt nach Köln. Es war ein Weselsky Tag, aber National Express fuhr pünktlich. Der Lokomotivführer freute sich mit einer launigen Ansprache, dass er durch den Streik keine Verspätung wegen Vorrangzügen der Bahn hinnehmen musste. Es fehlte nur noch Champagner. Sicher wurde selten ein Lokführer so heftig beklatscht.

Über Köln-Deutz und einer recht vollen KVB-Tram erreichten wir Melaten. Es ist sehr schöner Park, der im Stile des Père Lachaise in Paris durch F.F. Wallraf gestaltetet wurde und der von Max Weyhe das heutige Aussehen erhielt. Der Gang über den Friedhof war ob der sehr unterschiedlichen mal imposanten, mal antiquierten, aber immer zeittypischen Grabbauten recht eindrucksvoll.

Die Banksy Ausstellung war wohl in einer ehemaligen Autowerkstatt untergebracht. Am Eingang trafen wir auf Hans und Judith. Da wir das Zeitfenster getroffen hatten, konnten wir problemlos eintreten.

Über einem Konzertflügel hingen an der Wand zahlreiche Überwachungskameras, darunter 2 gekreuzte Hämmer und mehrere Zwillen. Eine erste klare Botschaft von Banksy, was er von sowas hält.

Jedes der Exponate dieser wirklich ausnehmend gut kuratierten Ausstellung zeigte mal plakativ, mal erst auf den zweiten Blick und durch Nachdenken, die sozialkritische Botschaft des Künstlers.

Banksy hatte als Sprayer begonnen und wechselte dann recht schnell zu Schablonen Spray. Der Streetart blieb er bis heute treu, wenn er auch bekannte Meisterwerke aller Epochen nachmachte und diese dann mit seinen sozial kritischen Botschaften mehr aufwertete als verunstaltete.

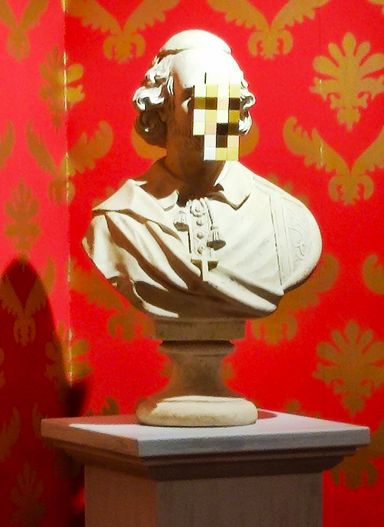

Durch eine romantische Fluss- und Waldlandschaft im Wald fliegen dann Kampfhelikopter wie zu Vietnams Zeiten oder eine Büste von George Washington mit verpixeltem Gesicht. Das berühmte Bild „Devolved Parliament“ = zurückentwickeltes Parlament, ein Gemälde auf Leinwand von beeindruckenden 2,80 x 4.50 mtr. Das Bild wurde 2009, zu Brexit Zeiten, für 10 Millionen Pfund versteigert. Jedes der Werke hätte ausgiebige Beschreibung und Aufarbeitung verdient.

Nach gut 2 Stunden waren wir rechtschaffend müde, durstig und hungrig.

Die Tram brachte uns schnell und ohne Umwege zum Heumarkt und in wenigen Minuten zum Sünner im Walfisch. Dort hatten wir reserviert und die freundlich- fröhliche Köbiene (oder wie heißt die weibliche Form von Köbes gendergerecht) brachte, was wir dringend brauchten. Selbst das verunglückte Eis wurde mit einem kleinen Schnaps wettgemacht.

Ohne Verspätung gelangten wir zu bester Abendzeit zurück nach Hause.

Klaus Schaberg

Fotos: Sylvia Schäfer und Klaus Schaberg zum Vergrößern bitte anklicken

Kurzbericht vom Musikabend am 06.02.2024

Hallo ZWAR-Kunst & Kultur people, cari Amici,

ja es war gestern ein absoluter musikalischer Hochgenuss. Statt Bilderkunst Kultur diesmal richtig gute Musik vom Allerfeinsten.

Die ganze obere Etage im Alt-Ohligs war für uns reserviert. Der junge freundliche Restaurantfachmann, auch Kellner genannt, war umsichtig und outete sich als Swing-Freund - da waren wir in bester Obhut.

Klaus Jakobi brachte 2 Saxophone und 1 Klarinette zu meister-lichem Klang mit weltbekannten Melodien, von Duke Ellington "It Don't Mean a Thing (If Ain't Got that Swing)" ~ es bedeutet nichts wenn der Swing nicht da ist... und der 1962er Bossa Nova "Girl of Ipanema "über 1959er Chris Barbars Petite Fleur Version bis "As time goes by" aus dem 1942er Casablanca. "Spiels noch einmal", Klaus.

Auch der Hörerwunsch nach "Bei mir bistu scheen" = Ich finde dich hübsch, 1938 von Adrew Sisters, wurde ad hoc bravourös erfüllt.

Ich hab sicher einiges ausgelassen, denn es war eine gute Stunde, die uns im Fluge verging.

Das war nicht das letzte Mal, da waren wie uns sicher. Und Klaus-Sax - der Neue und Alte - machte uns Mut dazu.

Bericht und Bilder von Klaus Schaberg

Bilder von Sigi und Klaus Bilder zum Vergrößern bitte anklicken

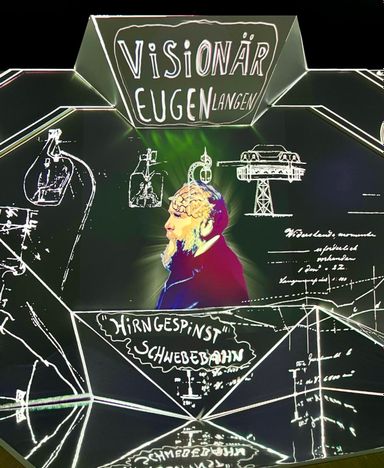

Ausflug zum Schwebodrom in Wuppertal am 27.01.2024

Von unserem Ausflug Schwebodrom hat Ralf E. Porath ein wunderschönes Gedicht geschrieben, das

wir mit einigen Fotos kombiniert haben. Das Gedicht und die Bilder findet Ihr über den Button.

Bilder von Sigi, Gruppe Kunst & Kultur Bilder zum Vergrößern bitte anklicken

Kurzfassung des Vortrages vom 15.01.2024-Klaus Schaberg~Gruppe Kunst & Kultur ~ Kultur als Begriff

Cari amici

Am vergangenen Montag haben wir gleich zwei Neuheiten geübt, zum einen haben wir mal nicht über Kunst bzw. Künste gesprochen, sondern über Kultur als Begriff und was wir alles darunter verstehen können und zum anderen haben wir den Begriff Symposion wörtlich genommen: Diskussion, Gespräch in gemütlicher Runde bei Wasser, Cola, Bier und Wein. Die Stunde verging so schnell, dass wir über Bassam Tibi’s „Europäische Leitkultur für Deutschland“ und den CDU-Vorschlägen nur rudimentär reden konnten. Das was ich aus dem 1998er Buch „Europa ohne Identität“ in der Neuauflage von 2016 und den CDU Vorschlägen zusammengefasst habe, ist ebenfalls als Anlage beigefügt. Das Gesprächsformat beizubehalten und zu gestalten war die Meinung unserer auf 10 Personen beschränkten Gruppe. Während des Saxophon-Beitrags wohl eher nicht.

Über den Klick auf den Button, findet Ihr den Vortrag über die Kultur und was darunter zu verstehen ist.

Wipperkotten an der Wupper

Bild: Lizenzfrei von pixabay

Vortrag vom 28.11.2023

Wipperkotten in 4 Teilen

Teil 1 - Vortrag über den Wipperkotten

Einleitung und Erklärung von Klaus Schaberg zum Symposion Wipperkotten und zum Bericht

Teil 2 - Geschichte, Schleiferei Wipperkotten 1922

Copyright Michael Tettinger~2003-2006

Teil 3 - Geschichte, Wipperkotten 1996

Aufsatz von Dr. Jochem Putsch,

Quelle: Michael Tettinger~2003-2006

Teil 4 - Geschichte, Quellen und Abwege

Erklärung zur Geschichte und deren Quellen von Franz Hendrichs, gesammelt und bearbeitet von Freiherr F.E. von Mering und die Abwege.

Kurzfassung des Vortrages vom 07.11.2023-Hans Jürgen Scheper~Gruppe Kunst & Kultur ~ Künstlerische Druckverfahren, Teil 1 - 3

Vortrag 1: Holzschnitt + Linolschnitt

Vortrag 2: Lithografie + Serigrafie

Vortrag 3: Kupferstich + Radierung

Die Vorträge selbst wurden als Präsentationen vorbereitet, ergänzt durch kurze Video-Clips und Handmuster (Drucke + Druckformen).

Die Kurzfassung-Künstlerische Druckverfahren Teil 1 - 3 findet Ihr hier

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.